第27週の「小さな白板(ホワイトボード)」は、月~金を「正岡子規」特集としました。週末は、説明会で来校してくださる小学生とご家族の皆さんに、犬と猫の短歌を紹介しました。

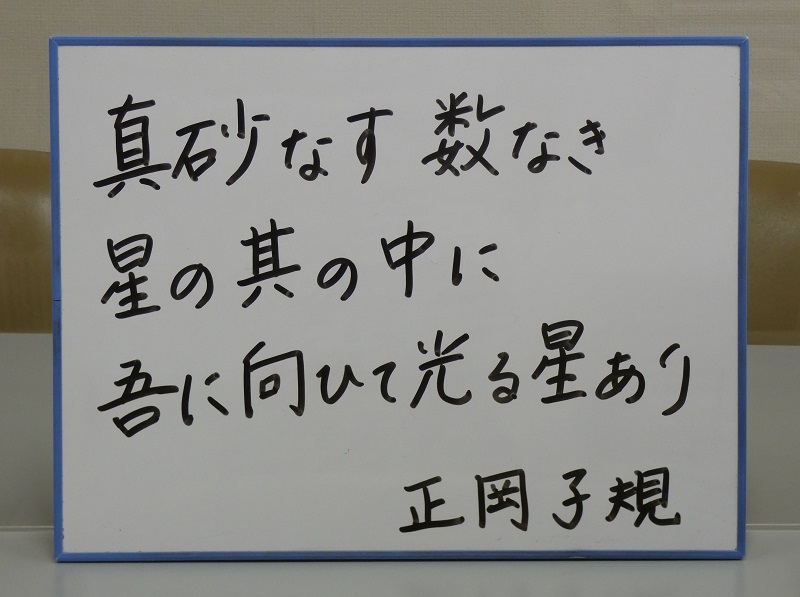

7月14日(月)

真砂なす数なき星の其の中に吾に向ひて光る星あり

正岡子規

正岡子規は、言わずと知れた明治時代の文学者。近代短歌と俳句の先駆者です。35歳という短い生涯でしたが、まるで生き急ぐかのように、近代歌壇と俳壇を作り上げました。そんな正岡子規の短歌を紹介したいなあと思っていたところ、子規のことを扱った短歌や俳句にも次々出会いました。そこで、5日間を子規と、彼をテーマにした作品で特集してみたのです。

月曜の短歌は、子規の有名な作品です。明治時代、今よりもっとたくさん星が見えたのだろうなあと「明治の夜空」を想像しました。そして、その夜空をおそらく病床から見上げている子規の姿を思いました。自分に向かって光っている星に、彼は何を感じたのでしょう。

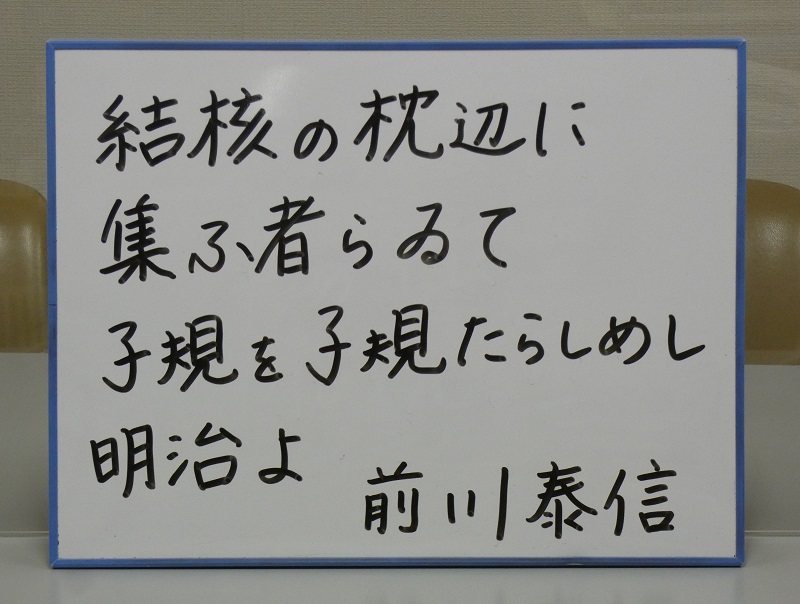

7月15日(火)

結核の枕辺に集ふ者らゐて子規を子規たらしめし明治よ

前川泰信

この短歌は、朝日歌壇2025年1月12日で見つけた短歌です。ちょうど「坂の上の雲」がNHKで再放送されていたことも、この短歌の背景にあったことでしょう。「坂の上の雲」の主人公の一人が正岡子規です。私も録画して少し遅れながら、視聴していましたが、彼の病床に集まる弟子たちの若いエネルギー、子規から彼らに引き継がれていく「俳句」「短歌」の系譜を、文学史の字面ではなく、ドラマのシーンとして見せてくれたところに、私は強い印象を抱きました。この作者の前川さんもまた、その様子に「明治」という時代のリアルを感じたのではないでしょうか。

「坂の上の雲」は、その後見るのがつらくなって、二百三高地のところで視聴を中断しています。やはり戦争の歴史を見るのは辛い。戦争を美化するのは嫌だ。平和がいいです。

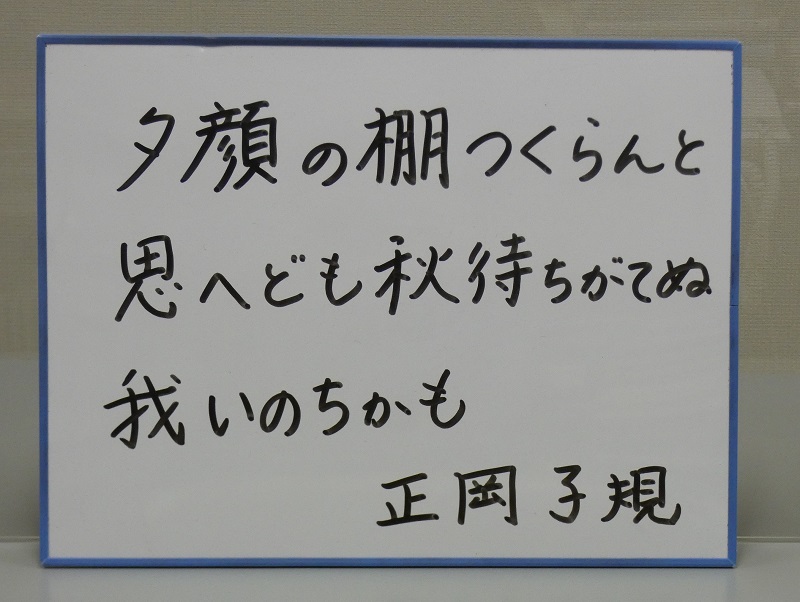

7月16日(水)

夕顔の棚つくらんと思へども秋待ちがてぬ我いのちかも

正岡子規

夕顔の棚は、日よけの役割もあります。そして、夕顔は秋に実をつけます。その秋を、自分の命は待てるだろうか、というのです。「待ちがてぬ」は、「待つのが難しい・不可能である」という意味です。死期を悟っている子規の苦しい息が聞こえてきそうです。

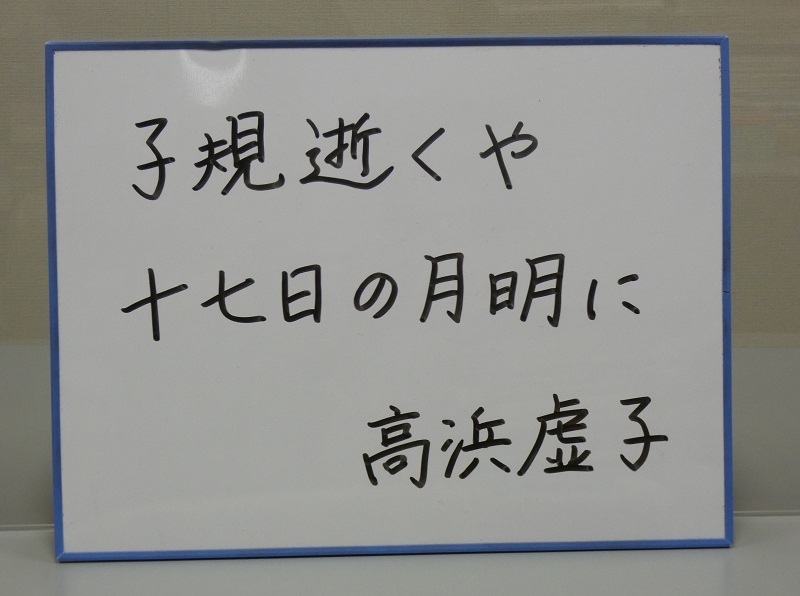

7月17日(木)

子規逝くや十七日の月明に

高浜虚子

正岡子規が亡くなったのは、1902年9月19日だったそうです。陰暦では、8月17日とのこと。高浜虚子は、子規の弟子の代表格です。偉大な師匠を見送った虚子の心には大きな穴が開いたのではないでしょうか。彼は、それからしばらく俳句から遠ざかっていたそうです。

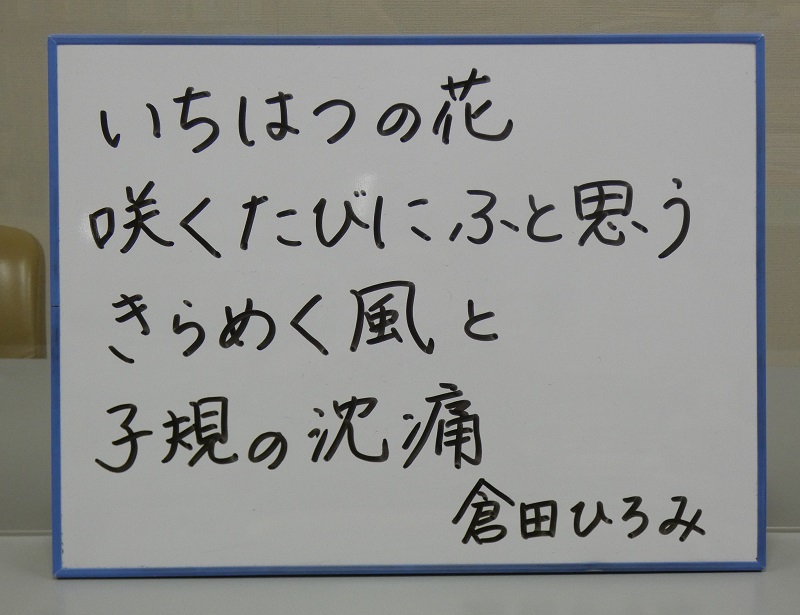

7月18日(金)

いちはつの花咲くたびにふと思うきらめく風と子規の沈痛

倉田ひろみ

この短歌は、2020年5月31日に朝日歌壇に掲載された短歌です。正岡子規の『いちはつの花咲きいでて我目には今年ばかりの春ゆかんとす』という有名な短歌を踏まえて作られた一首ですね。いちはつの花とは、アヤメ科の花です。時を超えて、明治の子規に思いをはせる令和の人々がいることを、この一首が教えてくれます。

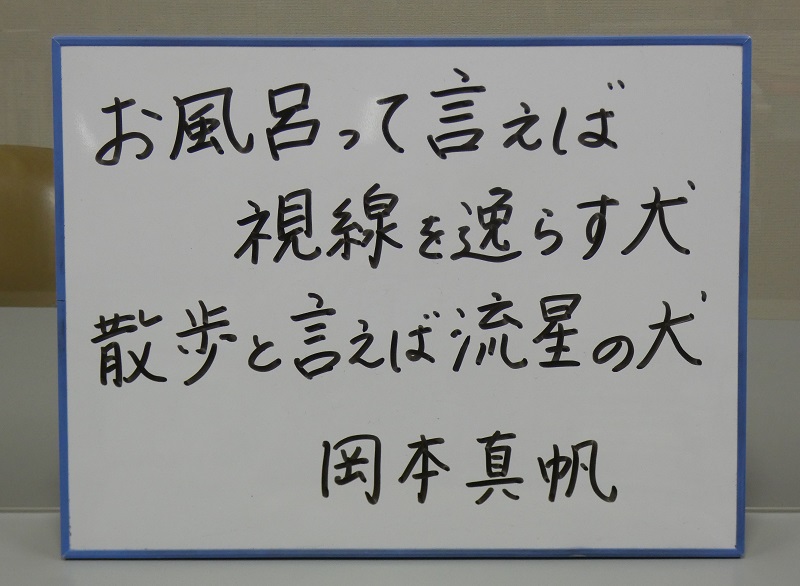

7月19日(土)

お風呂って言えば視線を逸らす犬 散歩と言えば流星の犬

岡本真帆

週末の「中学入試説明会」で図書館を訪ねてくださる皆さんに、ワンちゃんのかわいい短歌を書きました。「流星の犬」ってわかるなあ! 我が家で以前飼っていた犬も、散歩に狂喜乱舞していたものです。お宅のワンちゃんはどうですか?

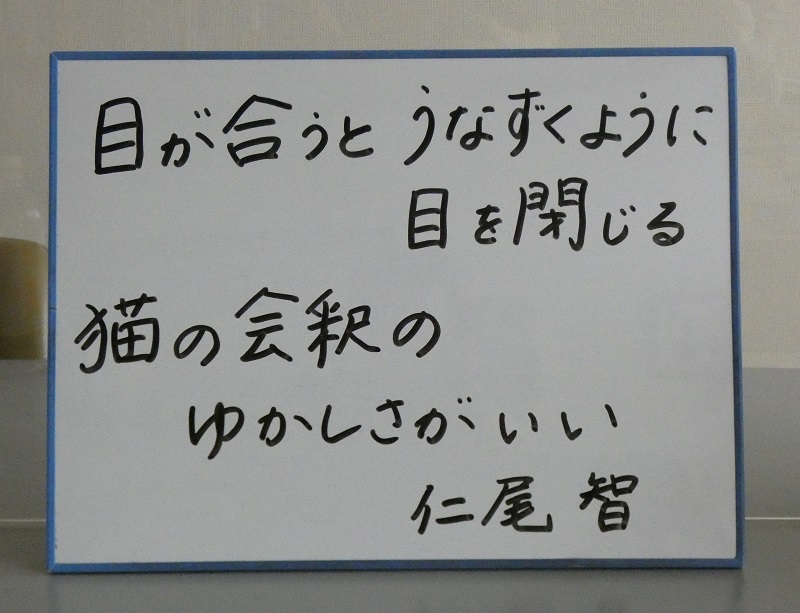

7月20日(日)

目が合うとうなずくように目を閉じる 猫の会釈のゆかしさがいい

仁尾 智

そして、日曜日は猫の短歌です。ネコさんの達観したような雰囲気が、この短歌から感じられますね。「猫の会釈のゆかしさ」という表現にもまた、ネコさんへの愛の深さを感じます。

小学生の皆さん、図書館入り口のこの白板に気づいてくれたでしょうか?

☆ ☆ ☆

「希望の灯」脇のヒメリンゴが色づき始めましたよ! 今年は豊作。平成19年度卒業生の皆さん、8月11日の同窓会ではこの記念樹を囲んでお話が弾むといいですね。

7月8日

7月17日