11月15日の講堂朝会では、高校生に対し、ベアテ・シロタ・ゴードンさん、ベラ・チャスラフスカさん、そして詩人の茨木のり子さんの生き方を紹介しました。その折、茨木のり子さんの有名な詩「自分の感受性くらい」を朗読しました。今日は、その感想をお届けします。高校生たちが、茨木のり子さんの詩にどんな衝撃を受けたのか、詩の力について考えさせられました。

茨木のり子さんが書いた詩の紹介を聞いたとき私はとても驚きました。それは「自分の感受性くらい」という詩の中の「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」という言葉です。この詩を聞いたとき、最初は詩の中に「ばかもの」という言葉が出てきたことに対して、とても厳しいし怖い詩だなと感じましたが、考えてみると優しい詩でもあるのかなと思いました。あなたにはあなたの感受性があって、それを守る力があると伝えているのではないかなと思ったからです。この詩には茨木のり子さんの人間性が溢れているなと感じました。私は人のせいにしてしまうことがあるので、この詩のように自分の感受性は自分で守れるような人になりたいです。(高校1年)

今回の講堂朝会で、茨木のり子さんの詩をあらためて聞き、考えさせられることが多くありました。「自分の感受性くらい」という詩は、以前にも聞いたことがあった詩でしたが、その時感じた感情とはまた違った感情がありました。特に最後の「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」という文には自分に問いかけられるような感覚がありました。聞いたときに、私は守れているのか、とどきっとなりました。ばかものよ、という強い表現で最後に締めくくられていることが印象強く残っています。「駄目なことの一切を 時代のせいにはするな わずかに光る尊厳の放棄」という文は、わたしたちの生きる時代、私達の生活に沿っていると思います。来年から受験生になる私がこの詩を心において受験勉強に励もう、と思った文が、「初心消えかかるのを 暮らしのせいにはするな そもそもが ひよわな志にすぎなかった」という一文です。この一文は受験についてだけでなく、ついつい自分に甘くしてしまう、自分で決めたことだけど守れない、そんな状態を表した一文だと思いました。自分が決めた志望校、目標を、そんな感情で諦めることがどれだけ勿体ないことなのかを教えてくれます。すごく親近感も覚えた詩でした。(高校2年)

私はこの詩を自分と照らし合わせて聞いていました。これまでに誰か、何かのせいにしたくなるときがありました。しかしそんなことをしてもだれかのせいにしてもなにも変わらないと思う自分もいました。そんな自分を厳しい言葉で自分を正してくれるような詩だなと思いました。すべて何かのせいではなく自分のせい。これは今受験期の私に響きました。勉強しているときに少しでも自分に甘えがあるのは、いつも何かのせいにしている気がしました。今この私をつくったのは自分自身であり、自分を一番わかっているのは自分で、これまでの選択が自分を作り上げています。そのようなことを考えると「自分になにか良くないことが起きるのは自分のせいである」と今回改めて感じました。自分自身、現実としっかりと向き合って合格にむかって頑張りたいです。(高校3年)

今回、若い頃の話を聞いて、この詩が生まれた理由が分かりました。戦争中、軍国少女だったのり子さんが、終戦を迎えて大きなショックを受け、自分の生き方を深く考え直したという話は、とても重かったです。だからこそ、「自分の感受性くらい守りなさい」という言葉には、ただの注意ではなく、彼女自身の痛みや決意がつまっているのだと気づきました。私も日々の生活で、つい流されてしまったり、自分の心をごまかしたりしてしまうことがあります。でもこれからは、もっと自分の気持ちを大事にしようと思いました。(高校3年)

茨木のり子さんは、戦後の混乱の中で「自分の言葉」で生きることを選んだ詩人であり、のり子さんの詩は、私にとってわかりやすい言葉で読みやすい詩でした。しかしその詩には芯のある強さがあり、自分を叱咤激励していると知り、自分にも今必要なことだと感じました。代表作『自分の感受性くらい』では、「自分の感受性くらい自分で守れ」と語りかけるように、他人に流されず、自分の心を大切にすることの大切さを教えてくれます。より大きな存在や時代、周囲、そういったものに流されずに、孤独を抱えながらも、「自分」というものをしっかりと持つことの大事さを、詩を通して訴えかけ、私たちに教えてくれます。

のり子さん自身への叱咤ではあるのですが、はじめに聞いたときは私にも指摘しているような感覚でした。金曜日の静思堂指導の際に学園長先生は「私は今どこにいるのか」と問いかけることをするとおっしゃっていました。このことを講堂朝会のお話の際に思い出し、自分を振り返る時間、自分を抑制することがまだしっかりできていないと感じる私にはいま必要な言葉であり、これからも定期的に思い出すべきだと思いました。茨木のり子さんから「誰かに頼るのではなく、自分の言葉で世界を見つめる力」というバトンを私は受け取ったと考えます。(高校3年)

「バトンを受け取る」というのは、講堂朝会で私が高校生の皆さんに出した宿題です。3人の女性の生き方から、あなた自身はどんなバトンをそれぞれ受け取るのか、よく考えてくださいとお話ししました。それぞれの生徒が、自分自身と向き合ってくれたことが、彼女たちの感想文からわかります。

☆ ☆ ☆

さて、ここからは、昨日「この項続く」と書いた「東京の紅葉」後編となります。

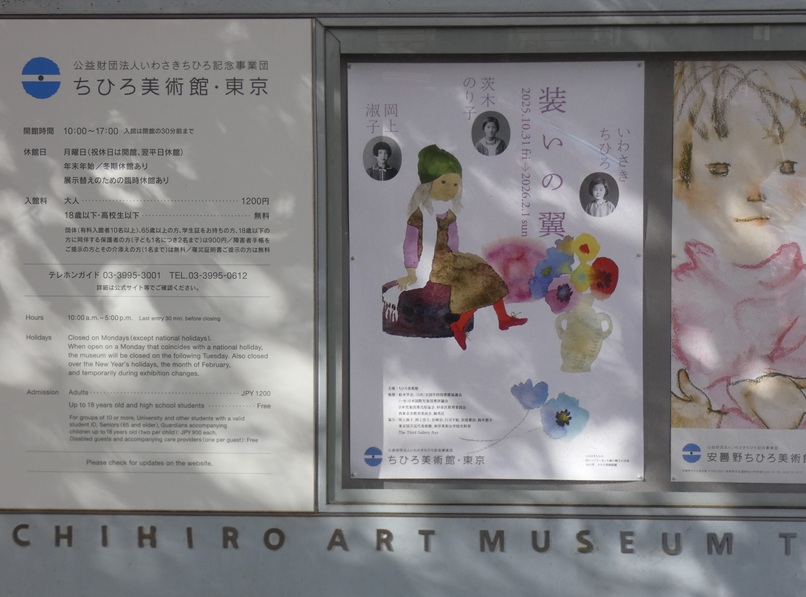

ここは、いわさきちひろ美術館。東京の練馬区下石神井にあります。いわさきちひろさんの自宅兼アトリエの跡地に建っています。長野県安曇野の「いわさきちひろ美術館」は何度か訪れたことがありますが、東京の美術館を訪ねたのは今回が初めてでした。

11月22日、私は、ここ「いわさきちひろ美術館」で行われたトークイベント「甥夫婦が語る素顔の茨木のり子」に参加しました。

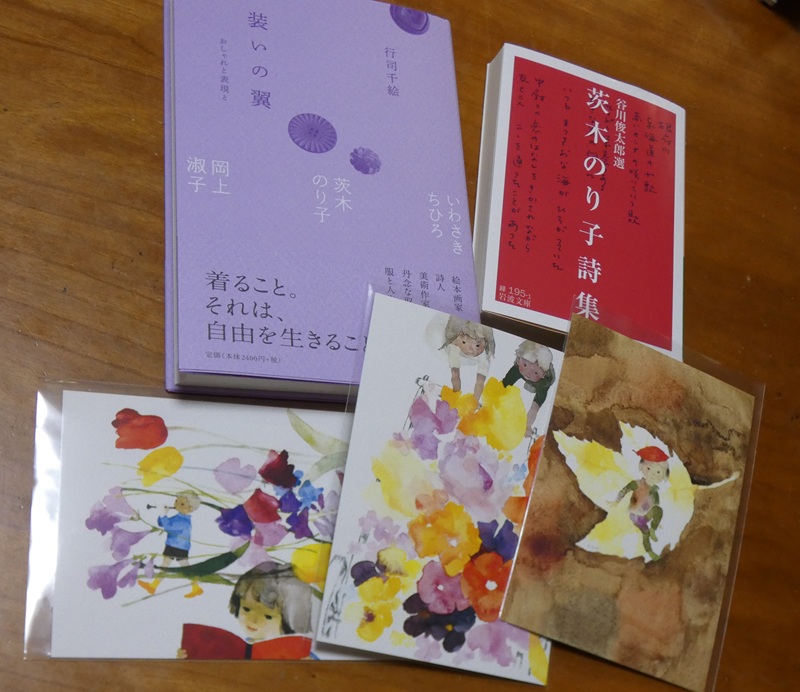

新聞記者の行事千絵さんが聞き手となって、のり子さんの甥である宮崎治さんとその妻 薫さんがマイクを持ち、詩人としてののり子さん、生活者としてののり子さんを振り返りました。行司さんは、「装いの翼」という本をお書きになっており、現在、いわさきちひろ美術館でこの企画展が行われています。この本には、いわさきちひろ、茨木のり子、岡上淑子という3人の女性の「装い」「生き方」が綴られています。

トークイベントでは、甥御さん2人の結婚式にのり子さんがお手製のアルバムを贈ったというエピソードや、亡くなる少し前の薫さんへの電話のエピソードなどを聞くことができ、本の中の詩人がちゃんとそこに存在していたのだということ、その息遣いが聞こえてくるような気持ちになりました。

質問コーナーで、国語の先生をしていらっしゃる方が、「自分自身も教科書に載った茨木のり子さんの詩に救われた、生徒たちの中にもそう言う生徒が多い」と発言され、心からうなづいた私でした。集会記録に書かれた上記のような感想を読んでいたからです。

イベント後、宮崎治さん、行事千絵さんにサインなどいただきながら、少しだけお話しできたことも幸せなことでした。質問をした国語の先生ともお話しできました。

まだまだ私は「茨木のり子」という人物を知らないんだな、と痛感。茨木のり子さんのことをもっともっと知りたくなりました。

しばらく、これらの本を読みながら、その世界に浸りたいと思います。