図書館入り口に掲げた「小さな白板(ホワイトボード)」。殉難学徒慰霊式のあった今週は、平和を問う歌、旅情を誘う歌などを紹介しました。

5月12日(月)

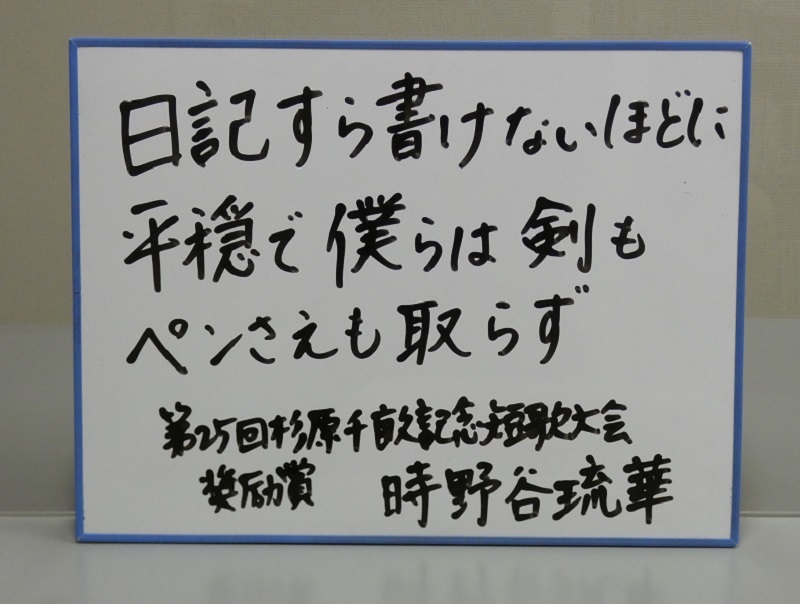

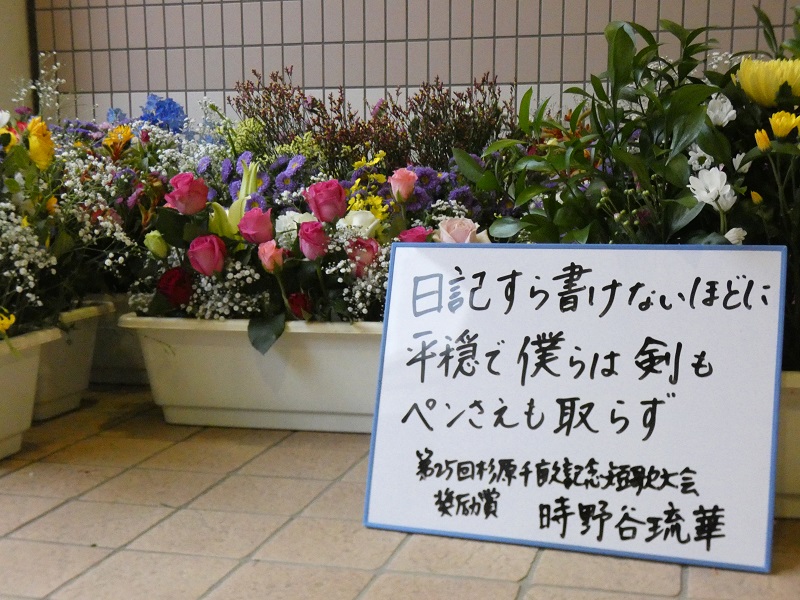

日記すら書けないほどに平穏で僕らは剣もペンさえも取らず

時野谷琉華

今年の春行なわれた『第25回 杉原千畝記念短歌大会』で奨励賞を受賞した作品です。『平和・命・思いやり』をテーマとした短歌3346首の中から奨励賞に選ばれたこの短歌。作者の時野谷琉華さんは常葉大学短期大学部の学生さんです。常葉大学・短期大学のホームページには、時野谷さんの次のようなコメントが掲載されています。

「『ペンは剣よりも強し』という言葉に着想を得て、この短歌を詠みました。戦争で使う剣どころか、日記を書くためのペンすら取らない程の『平和』をうまく表現出来たのではないかと思っています」

時野谷琉華さんの言葉 (常葉大学・短期大学部のホームページより)

慰霊式に向けてお花がたくさん飾られた月曜の放課後、プランターの傍らにこの短歌を書いた白板を置いてみました。

「日記を書くためのペン」も持たなくて済んでしまうような現代に、若者の「平和」への問いかけが響きます。

皆さんは、この平穏な日々にどんなことを想いますか? 『平和・命・思いやり』というテーマが与えられたとき、皆さんならどんな光景を脳裏に甦らせ、どんな思いを胸に抱くでしょうか。杉原千畝という人の人生もたどりながら考えてみてください。

5月13日(火)

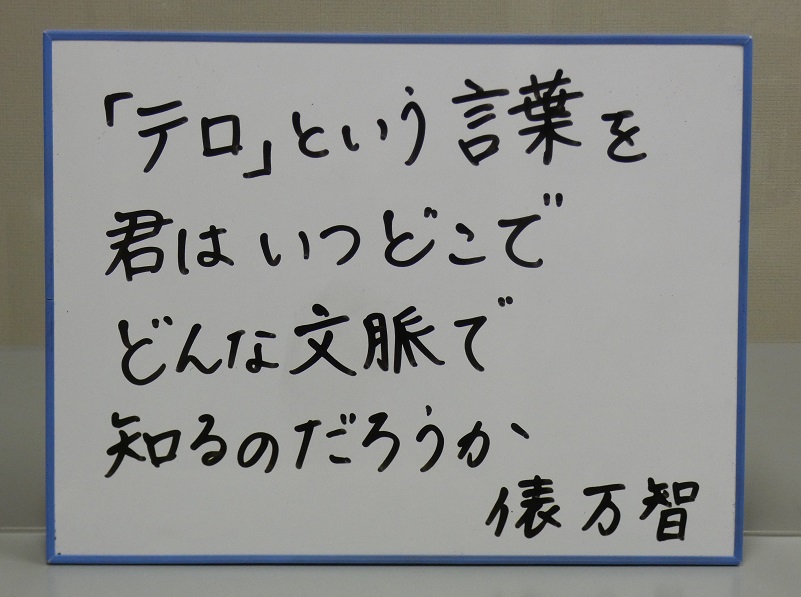

「テロ」という言葉を君はいつどこでどんな文脈で知るのだろうか

俵 万智

殉難学徒慰霊式のこの日、白板には俵万智さんのこの歌を選びました。昨日が若者の歌、今日が親世代の歌。慰霊式で「タテ」と「ヨコ」の継承について私がお話したことと重ねました。これから育っていく幼い世代は、「テロ」とか「戦争」「殺戮(さつりく)」「ジェノサイド」などの言葉を、どんなきっかけで知り、自分の語彙に加えていくのでしょうか。それが学校などで歴史を学ぶ上で知るのか、それとも実生活の中で身をもって体験せねばならない言葉になるのか、…大人には平和な社会を次の世代に責任もって受け渡す責任があるのだと改めて思います。

慰霊式の模様が、当日の第一テレビに続き、翌朝、読売新聞と静岡新聞に掲載され、16日には静岡朝日テレビの「とびっきり静岡」でも取り上げられました。中日新聞にも載りましたよ、と今朝、知り合いに教えてもらいました。西遠生たちの「平和」への思いや行動が、周囲にどんどん広がっていくことを心から望みます。

5月14日(水)

汽車の旅

とある野中の停車場の

夏草の香のなつかしかりき

石川啄木

小学4年生まで私はピアノを習っておりました。毎週、家にピアノを教えに来てくださるゆり子先生が、誕生日に本好きの私に一冊の伝記をプレゼントしてくださいました。それが、「石川啄木」の伝記でした。啄木と出会ったのがこのときです。貧乏で苦労をし早逝した歌人として、彼のことは私の頭に刻まれましたが、その後、国語の教員になって啄木らの歌を教える身になろうとは、そのとき誰も想像できなかったことでしょう。ゆり子先生、お元気ですか? あの頃のピアノの劣等生は、今こうして白板に啄木の歌を書いております。先生からの本のプレゼントが原点です。

5月15日(木)

いつだつたか都電荒川線の旅をせがれとしたりき虹たつ早稲田より

島田修三

都電荒川線は、東京都の唯一の都電で、三ノ輪橋から早稲田までの12.2kmを運行しています。今は「東京さくらトラム」と呼ばれているんですね。私は乗ったことはないのですが、大好きだったドラマ「男たちの旅路」に毎回登場した電車として親しみを感じています。東京在住の娘は、職場の同僚の方々とさいころをふりながら都電を乗り降りする旅を楽しんだとか。息子さんと「都電荒川線の旅」をした作者にとっても、それは虹と共に思い出す懐かしく美しいひとときなのでしょう。都電荒川線は、首都東京にあって一番郷愁を感じさせる存在なのかもしれません。

5月16日(金)

誘ひながらどこか拒んでゐるやうな新緑の岐阜そのさきの滋賀

荻原裕幸

旅情を誘う歌ですね。新緑の岐阜も、そのさきの滋賀も、旅したい作者の気持ちを躍らせながらも、「来れるものなら来てごらん」というような突き放し方をしているようです。仕事とか家族とかお金とか…、簡単に旅に出られないいろんなしがらみが人にはあります。だからこそ、余計に誘われているようで同時に拒まれているような感覚を人は持つのかもしれません。私もふらっと旅に出たいです!

この短歌を見た図書館掃除のメンバーが、「岐阜の向こうが滋賀だよね」「西だね」と地理的な話をしていたので、「作者は愛知在住の方だよ」と言ったら、「おおっ!」と歓声を上げていました。地理的につながって、具体的に想像できたのでしょうね。

5月17日(土)

「本ってなぁ、人を笑わせたり、泣かせたりできるじゃねぇか。んな本に出会えたら人は思うさ『あぁ、今日はついてた』って」

大河ドラマ「べらぼう」より

平賀源内の台詞

大河ドラマファンの私は、今年も楽しく見ております。吉原が舞台だということに最初かなり抵抗感はありましたが、江戸時代を真面目に描いているこのドラマの姿勢に、徐々に引き込まれています。主人公蔦谷重三郎をリードする存在として登場した平賀源内。3月30日の放送で、源内が本の魅力を語った台詞(セリフ)を、この日、図書館に掲げました。

平賀源内というと、私は「天下御免」という往年のドラマを思い出してしまいます。私が小学生の頃のドラマです。源内が主人公で、NHKにしては奇想天外で支離滅、おふざけも入ったドラマで、私は毎週この放送を楽しみにしていたものでした。「べらぼう」では源内は獄死してしまいましたが、「天下御免」最終回では源内たちは気球で日本を脱出し、フランス革命のパリに行くという展開だったのです。この「天下御免」で源内さんを演じた山口崇さんのご逝去が、「べらぼう」の「源内死す」の直後に報じられたことが、ドラマと重なって何とも寂しかったです。

☆ ☆ ☆

我が家の庭にも3種類の薔薇が咲きました。