7月5日(土)の全校講堂朝会「『世界で生きる力』を得る」について、生徒の集会記録を読んでいます。テストが今日で終わりましたので、これから書く人・提出する人もいると思います。早めに提出してくれた人の中から、今日は中学生の感想を紹介します。

中学1年生の学び

西遠女子学園には、普通、中学校にはないような様々な行事があり、例えば、6月にやったパフォーマンス大会、入寮、10月には学園祭があります。私は最初、「パフォーマンス大会は、ただみんなで踊って楽しむ行事」「学園祭は同じようにみんなで楽しむ行事」のように考えていました。しかし、楽しむのだけが目的ではなく、社会で生きていくのに必要なスキル・知識・人間性を高めていくのが目的だと知りました。それを聞いた私は、そんな目的もあったんだなと思いました。パフォーマンス大会では、講堂を活用したり、テーマを相手に伝えることができたかなどで評価をつけ、創造性などを高めていく。学園祭では、とても大きな展示物をクラスみんなでつくったり、学園祭当日にはお客様に説明することで、協調性やコミュニケーション能力、計画性などを高める。私は社会で必要な能力を行事で高めることができるんだと知りました。さらに、このお話を聞いて、学園祭や来年のパフォーマンス大会が楽しみになりました。

私は、パフォーマンス大会では、先輩方や友達と協力して一つの作品として完成させる楽しさや達成感を味わいました。また、私たちを優勝に導いてくれた3年生の先輩の姿を見て、私が3年生になったらあんなふうになりたいと思いました。

今回、お話を聞いて、パフォーマンス大会では、仲間と協力して団結して取り組む力や振付を工夫して考える力など、その他にも様々な「力」が身につくということが分かりました。今回のパフォではあまり意識できなかったけれど、これからのパフォーマンス大会でこれらの力がつくことを考えて取り組んでいきたいと思いました。

中学2年生の学び

今日私は、これからの世の中で生きていくためには、「コミュニケーション能力」が必要だと話を聞いていて感じました。まず、パフォーマンス大会では、先輩、後輩と協力する必要があります。協力するには、当然コミュニケーションをとり、相手のことを知っていく必要があります。しかし私は、人と話すとき、話題を振ることが得意ではありません。いつも相手から話してもらうことが多く、自分から話しかけて、話題を振るということは少ないです。でもこれからの世の中で生きていくためには、当然場を保つために何か発言をする必要があります。なので姉妹ピア活動などの、西遠ならではの上級生や下級生などの年齢の違う人達と話す機会を通じで、だんだん自分から話しかけることにも慣れていきたいと思っています。(中略)人と話すことで物事が上手くいく世の中の今、どれだけ相手を思いやって接し、円滑なコミュニケーションができるかで大きく結果が左右されると私は考えています。なので、西遠の特色ある行事の中で、自分の中の最大限のパフォーマンスができるよう残りの5年間を過ごしていきたいと思います。

高校生のクラスパフォーマンスについては、ルーブリックを見せてもらったことで何を大切にしてみんなで頑張ればよいかを知りました。パフォーマンス大会のルーブリックの内容を初めて見て思ったことは、同じルーブリックでも音楽コンクールのものとは内容が全く違うと思いました。この内容を本質までしっかり理解するためには普段から何かを読んで考えたり、言葉の意味を理解したりすることが大切だと思いました。私は小学生の頃から、国語が苦手で、早く文章をまとめることが苦手なので、今年度から始まった「読解マスター」で文章の意味を考えながら素早く視写をして、理解する力をつけるトレーニングをすることが国語の力につながると思い、頑張って取り組んでいます。こういった国語の力はルーブリックをきちんと理解したり、行事を作り上げていったりする中で、クラスの友達と話し合いをする場面でも生きる大切な力になると思いました。私は積極的に話し合いの場面で意見を言うことも少し苦手です。来年は中学姉妹パフォーマンスで下級生をまとめる立場になります。だから、これからも言葉で伝えることや集団の中で目標を持つことを大切にして、意見を伝えられる人になりたいです。

中学3年生の学び

今回の講堂朝会で私が気づいたことは、何に対しても全力でやること、それが完成するまでの大変さです。まず心に残ったことは、パフォーマンス大会のことです。パフォーマンスでも最初から最後まで自分たちが行うので、曲決めやどのようにしたらテーマがわかるような踊りをするかなど、どうしたら見ている人たちがすごいなと思うようにするのを考えることが大変だなと思いました。私は、パフォの責任者ではなかったけれど、一緒に踊りを考えたり、同じグループの下級生にわかりやすく教えるかがとても大変でした。でもパフォがあったからこそ、どのように伝えたらいいかを知ることができたので、とてもいい勉強になりました。こういう行事だけではなく、授業でも積極的に発言をできるようにしたいです。そのためには、人とたくさんコミュニケーションを取らなくてはいけないし、自分が考えていることを相手にわかりやすく伝えられるようにしなくてはいけないから、たくさん話して、言葉をたくさん知る必要があるなと考えました。もう一つ心に残っていることはホームルーム展のことについてです。ホームルーム展はクラスが一つにならなきゃ完成しないと思うし、自分の成長にもつながることだから、ホームルーム展は今の私にとってはとても必要で大切なことだなと思いました。校長先生が巨大制作物を作る意味はと話されたときに私も考えました。私が巨大制作物を作る意味は、1つ目は、クラスの団結力です。私がもし学園祭に来た人だったとするなら、きれいにできている方は、クラスのみんなでたくさん案をだしあって、みんなで丁寧に作り上げたんだなと思います。次にあまりきれいに完成していないものを見ると、このクラスは、きっとめんどくさそうでみんなでやってなく早く終わらせようと思ったんだな。と感じると思います。だから巨大制作物を作る意味の一つはこれなのかなと思いました。今年は、私達もホームルーム展をやるから来た人たちがすごいなと思ってもらえるようなホームルーム展をクラスみんなで作っていきたいなと思いました。もう一つは個人の成長です。私は発言することが好きだけど、そうでない人もいると思います。社会に出たら絶対に発言しなくてはならない時が来るから、今のうちから発言できるように、巨大制作物を作るのかなと思いました。ホームルーム展をより良いものにできるようにクラスみんなで頑張りたいです。

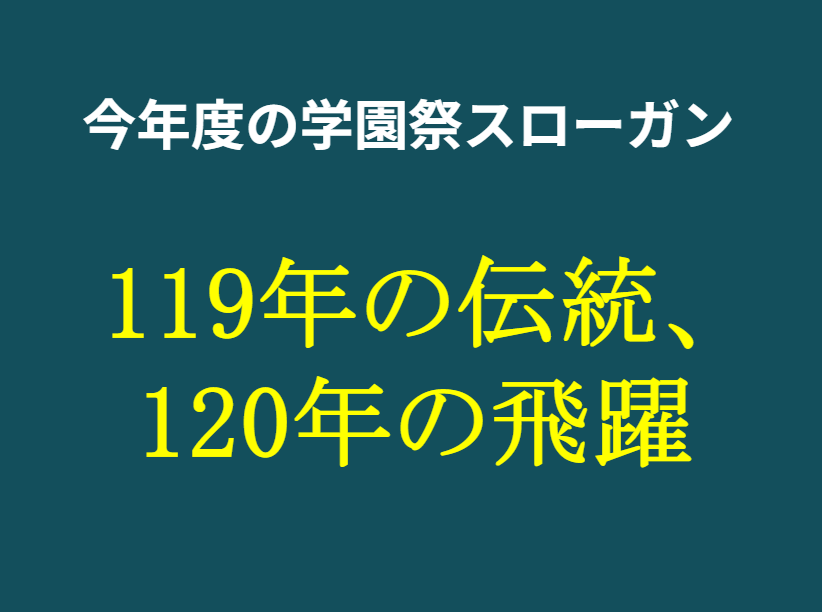

「世界で生きる力」を焦点に、パフォーマンス大会と学園祭のHR展を振り返りました。3年生になり、今年のパフォーマンス大会では振り付けを考え教える側になったことで、評価観点の項目について今までよりも関心を持って話を聴くことができました。スライドを見ながら、今年のパフォーマンス大会での自分たちの反省点の一つを、振り付けを考えるときに評価に使われる項目のことをあまり強く意識していなかったというところに見つけました。学園祭のHR展について考えたときは、校長先生の「西遠の学園祭では、なぜ巨大制作物を作るのか?」という問いかけに対する皆の色々な意見を聞くことができました。「協調性」「絆」「インパクト」「女子だけで」という声が上がっていました。きっとどれも正解です。西遠ならではの「巨大制作物」は、皆でテーマを決める過程や作る作業を通して、協調性や積極性、情報リテラシーなどの社会で求められる力を伸ばしてくれるものなのだと思います。「世界で生きる力」を大切にする西遠らしさがある行事だと感じました。また、男女共学では得られないものがあると思います。男女共学では力仕事などは男子の役割という風になってしまいがちですが、西遠では女子しかいない以上、力仕事もすべて女子だけで行うことになります。この違いは大きいものだと私は思います。7月になり、学園祭に向けての準備が始動しました。私たちは今年の学園祭で初めてHR展をします。テーマはもう決まりました。皆で完成度の高い納得できるものを作り上げたいという気持ちでいます。今回決まったテーマは、以前にもHR展のテーマになったことがあるものなので、より一層細部までこだわり、前のものとはまた違った部分をつくることを意識したいです。また、このテーマのジャンルについてあまり詳しく知らない人も多いと思うので、よく知っている人もそうでない人も楽しめるようなものにできるよう頑張りたいです。お話の最後は、西遠学園祭2025のスローガンが締めくくりました。「119年の伝統、120年の飛躍」です。これを見たとき、西遠が歩んだ約120年の長い歴史のことを思ってしみじみとしてしまいました。歴史に依存するわけでも、過去を切り捨てるわけでもない、歴史と伝統を大切にしながら新しいものを創造していくという西遠の前向きな姿勢が私は好きです。

集会記録の点検をしながら、私は一人一人の生徒が一生懸命考え、文章を綴っている姿に感激します。浅い感想ではなく、不器用でも自分の言葉で紡ぐ一文一文にこそ、彼女たちの学びと成長があると感じます。

今日は、中学3年生の親子PTAで、上記の中3生徒2名の感想を読み上げました。これから学園祭の準備に取り掛かる中で、みんなが課題を共有し、それを乗り越える力をもって、チャレンジを続けてほしいと思います。