昨日から掲載している「西遠生の『世界で生きる力』」、これは、7月5日に行った全校講堂朝会の生徒の感想です。集会記録に綴られた生徒たちの声をご紹介します。

高校1年生の学び

私は、巨大制作物を作る意味は、インパクトを出すのはもちろん、女子しかいないなかで周りと協力しながら一つのものを作りだす協調性を高めることだと考えました。ホームルーム展では創造性やコミュニケーション力が必要になると思います。そんなときこそ21世紀型スキルが役に立つのだなと気づきました。正直、21世紀型スキルと言われても、最初はちょっと難しそうだし、自分にはあまり関係のないように感じていました。でも、実際にこれまでの活動を振り返ってみると、意外と自分たちの中にもその力が育ってきているのかもしれないと思えるようになりました。こうした力は、テストの点数のようにすぐには目に見えないけれど確かに少しずつ自分の中に積み重なっているものなんだと感じます。これからの学校生活でも、こうしたスキルを少しずつ意識しながら、いろいろな活動に取り組んでいきたいです。そして、今回気づいたことや学んだことを、将来どんな場面でも活かせるように、自分なりに成長していけたらいいなと思います。

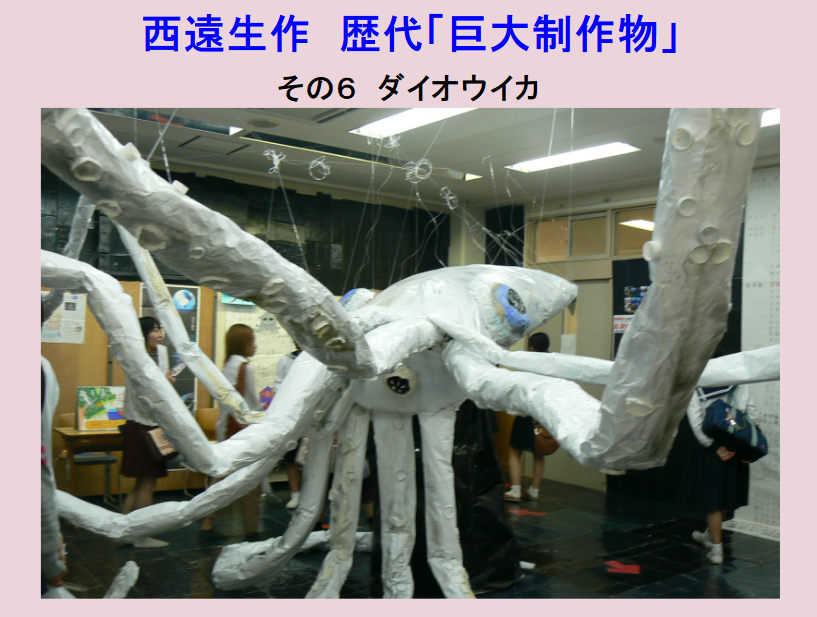

HR展では知的創造性を身につけることができ、パフォーマンス大会では身体的創造性を身につけることができますので、社会に出てからも多くの場面でスキルを発揮し物事を柔軟に進めることができると感じました。また、HR展では、「伝統と創造」というテーマのもと、3年生では「地域の魅力」、4年生では「地域と世界の比較」、5年生では「地域と世界に提案」の目標達成を目指して内容のプレゼンテーションをしたり巨大制作物制作物を作るほか、それをホームページを作り世界に発信するというゴールがあるので、自分で考える力や協調性を育むことができると思いました。私は公立中学校から進学しましたので、過去のHR展の内容や準備の様子をよく知りませんが、内部進学者のクラスメイトを頼りに、自分にできることに一生懸命取り組もうと思いました。私のクラスの巨大制作物のデザインや作り方はまだ決まっていませんが、過去の制作の技術を活かし、なおかつ独自性のある展示物を作りたいと思っています。そして、展示物を見た人に私たちの訴えたいことが伝わるようにしたいです。また、巨大制作物だけでなく、説明パネルの作成にも力を注ぎたいと思っています。内容に説得力をつけるためにもアンケートや学校外への取材などはとても重要になりますので仲間と協力して深い内容の説明パネルにしたいです。学園祭当日には来校者の方々にパネルだけでなく自分の言葉で説明しなくてはなりませんので、誰でも理解できる言葉で話せるように練習をしたり、もし質問をされても答えられるように内容についての学習も欠かさず行ったりしようと思います。

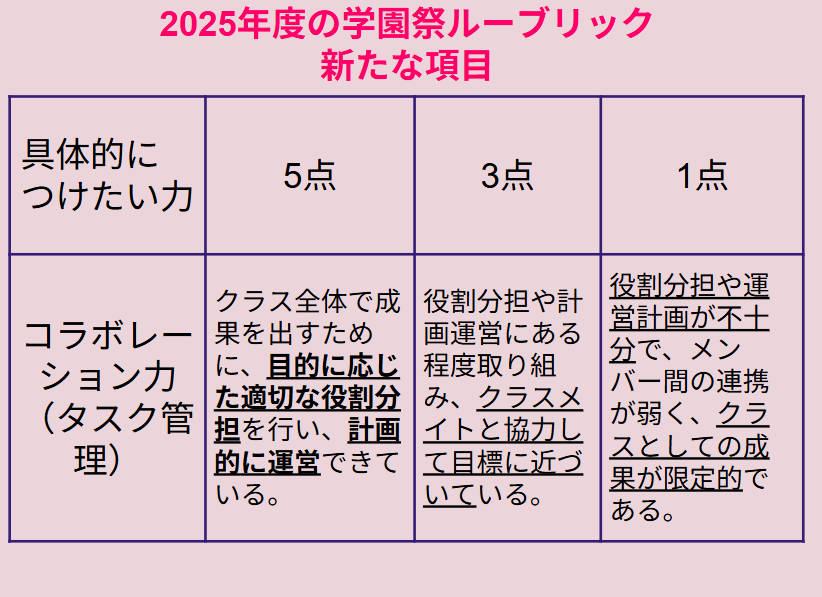

今年は2回目のHR展なので去年の反省を活かして去年よりも良いものを作れるのではないかと思っています。HR展審査ルーブリックには、新しく計画性とタスク管理というものが追加されていました。HR展審査ルーブリックを大切にしてHR展を作りたいと思いました。去年は計画性があまりなくギリギリで完成したので、今年は修正が出来るように余裕を持てると良いと思いました。去年は本番の説明のとき台本を読むだけで精一杯で、聞く人の事を考えられていなかったと思いました。なので台本無しで自分の言葉で話せるようにしたいです。

高校2年生の学び

歴代の先輩の巨大制作物を見せてもらったとき、女性がこの大きさのものを計画を立てて、考えて作ったことに驚き、感心してしまいました。先輩が考え出した、アイデアを次の年代の子が参考にして、良いところを自分の制作物にも取り入れて、作っていると知りました。石を使わずに、いかに本物の石のようかに見せる技術がその次の代から蓄積されたそうです。今回の話を聞いて、私も将来、後輩たちから、参考にしたいと思ってもらえるような作品を作りたいという気持ちが強くなりました。そのためには、日頃から工夫する力や仲間と協力する姿勢を大切にし、どんな困難にも前向きに取り組むことが大切だと感じました。HR展の制作は簡単なものではないと思いますが、だからこそ、完成したときの達成感や仲間との絆は大きなものになると思います。これからの制作では、ただ作るだけでなく、細かい部分にまでこだわり、どうすればよりリアルに見えるか、どんな工夫をすれば見る人の心に残るかを考えながら作りたいです。

今回の講堂朝会では話し合う時間があり、西遠ではなぜ巨大制作物をつくるのかという話題が出されました。私は高校二年生になるまで他校の学園祭に行ったことがなかったので、どこの学校も巨大制作物を作って文化等について調べ物をしていると思っていたら、そうでなかったことを知らされたときの驚きを今でも覚えています。女子だけなのに大変な力作業をする意味、必ず揉め事が起きるのに制作をする意味を再確認することができました。西遠に通う女子高生だからこそのひらめきを活かして、最高に疲れたけど楽しかったと言える学園祭にしたいです。

私は今回の講堂朝会を受けて、今後はより一つひとつのことに対して計画的に、そして効率よく取り組んでいきたいと強く思いました。日々の生活や学級活動、行事など、限られた時間の中で結果を出していくためには、無駄を減らしながら目的を意識した行動が求められると改めて感じました。特に印象に残ったのは、パフォーマンス大会の振り返りです。大会当日の出来事だけでなく、事前準備やリハーサルの段階から自分たちがどのように動いていたかを思い返しながら、それぞれの評価基準に対してどのレベルに達すれば満点が取れるのかを具体的に知ることができました。また、全体を通して自分たちの強みや改善点を客観的に分析することで、今後の練習や準備の方向性も明らかになったと感じました。私たちの学年にとって、来年が最後のパフォーマンス大会になります。そのため、今年以上にクオリティを高め、見ている人に感動や驚きを与えられるような発表を目指したいです。精神的にも技術的にもレベルアップし、全員が責任を持って取り組むことができれば、より良いものがつくれると信じています。普段の授業やグループワークなどを通しても、コミュニケーション力や協力する力を高めていきたいです。

このシリーズ。もう少し続ける予定です。まだ、集会記録を出していない生徒の皆さん、待ってますよ!