9月の学園は、残暑→グローバルヴィレッジ→台風→オープンスクールと、目まぐるしい日々でした。図書館入り口の小さな白板、読んでもらえていたかしら?

9月1日(月)

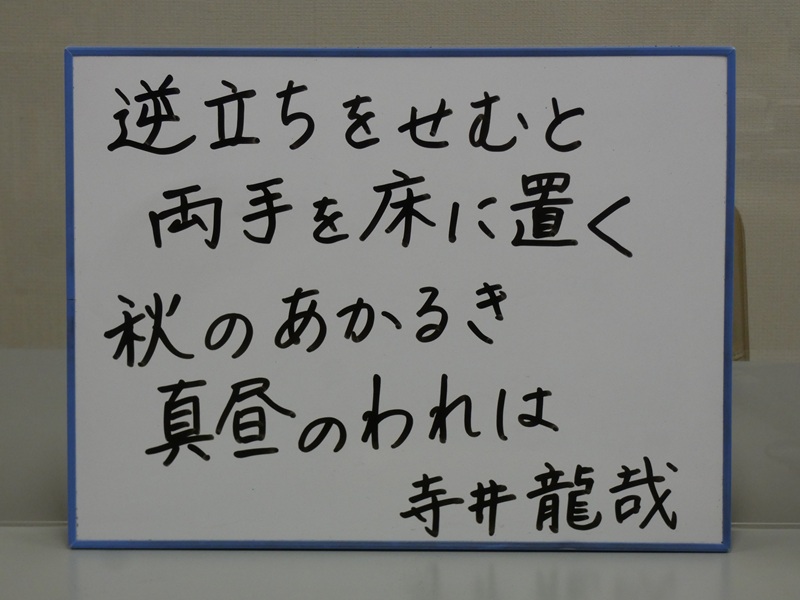

逆立ちをせむと両手を床に置く秋のあかるき真昼のわれは

寺井龍哉

9月の始まりは「秋」の文字の入った歌から。

逆立ちしようと両手を床に置く。

床には日差しが伸びてきているのでしょうか。

秋のやわらかい日差し、その中にいる真昼の自分もまた、夏とは違う明るさを持っているのでしょう。

逆立ち、もう何十年もやっていないなあ…。両手の置き方、視線はここへ…と、中学時代の体育の授業を思い出します。

9月2日(火)

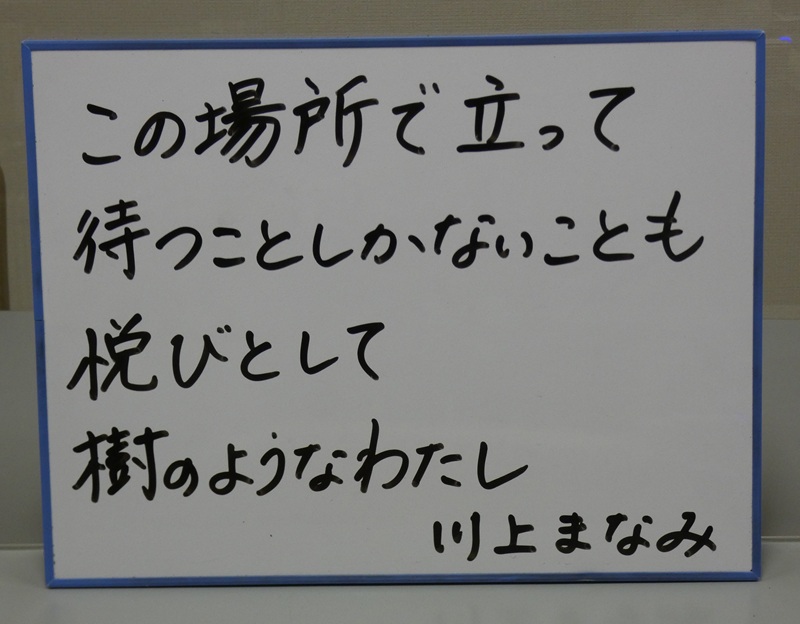

この場所で立って待つことしかないことも悦びとして樹のようなわたし

川上まなみ

「短歌研究」2023年11月号に掲載された川上さんの短歌には、「第六十一回吹奏楽コンクール岐阜県大会中学生の部出演順九番」というタイトルがついていました。吹奏楽の顧問として、舞台袖で生徒たちの演奏を聴く姿が想像できます。この短歌がいま私の心に刺さっている理由は2つ。

1つは、自分もまた音楽コンクールで自分のクラスが歌っているとき、講堂の下手舞台裏で手を合わせながら聞いていたことや、ダンス部の副顧問として神戸の舞台裏で明るい舞台で踊る生徒たちを見守っていたことが思い出されたからです。もう一つは、ちょうど一週間前のドラマ「ちはやふる ーめぐりー」で、自身の教え子たちの活躍をネットで知り、思わず着物でぴょんぴょんと連続ジャンプしちゃった大江奏(上白石萌音さん)にぐっとやられてしまったからでした。先生って、自分が主役にはならないけれど、子供たちの一番近くにいる応援団ですから、あの連続ジャンプの気持ち、この短歌の「悦び」が、心から共感できるのです。「ちはやふる」もう最終回だなあ…。

9月3日(水)

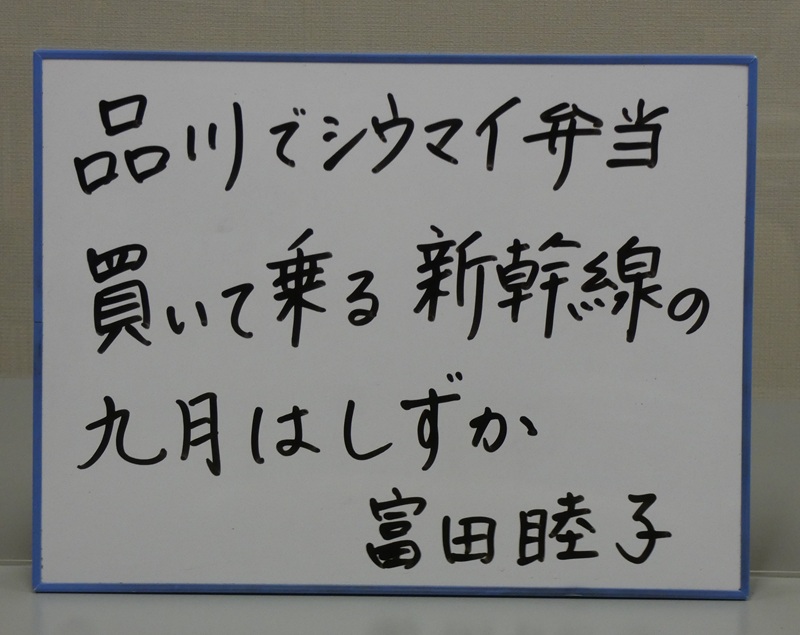

品川でシウマイ弁当買いて乗る新幹線の九月はしずか

富田睦子

夏の行楽シーズンが終わり、すっかり静かになった9月の新幹線。季節の移ろいにも、こういう描き方があるんだなあ。シウマイ弁当、と白板に書いたら、この日から始まった「グローバルヴィレッジ」で「シュウマイじゃんけん」が登場し、偶然に驚いたオオバでした。

9月4日(木)

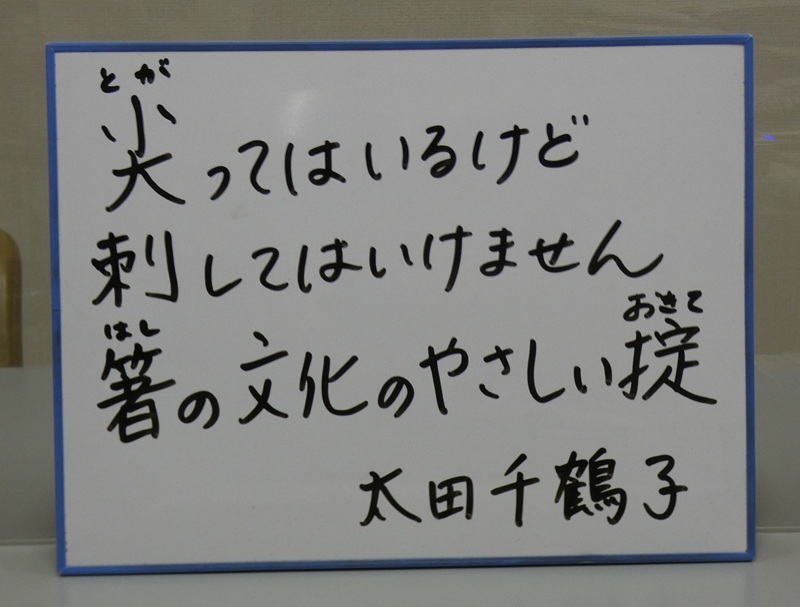

尖ってはいるけど刺してはいけません箸の文化のやさしい掟

太田千鶴子

日本文化をこんなに素敵な短歌で紹介している!と思い、今年3月16日、朝日新聞「朝日歌壇」で見つけたこの短歌を書き留めました。作者の太田さんは、以前もこんな短歌が朝日歌壇に選ばれています。

「半紙折るように畳に手を置いてなんてきれいなおじぎするひと」太田千鶴子

ちょっとした仕草の美しさ、お箸のやさしい掟、…言われれば気づくけれど、当たり前すぎて私などは気づかない、そんなことを短歌にできる人って、美しいなあと思います。

9月5日(金)

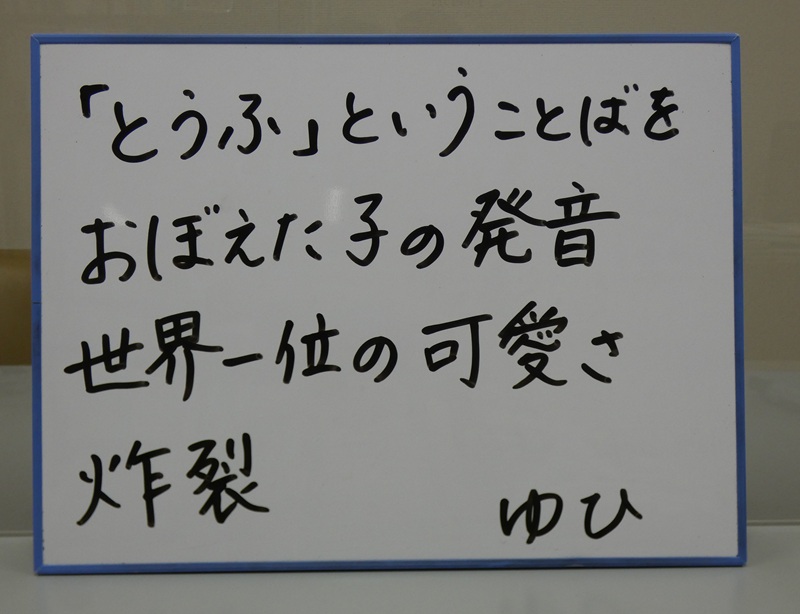

「とうふ」ということばをおぼえた子の発音世界一位の可愛さ炸裂

ゆひ

この短歌は、「短歌研究」2023年11月号の「SNSで短歌探します」第25回より)からいただきました。夏の短歌投稿企画「短歌の夏」に寄せられた短歌の一つだそうです。幼子が言えるようになった「とうふ」という言葉。世界一かわいいんですよね。わが子が「とうふ」と言ってくれるだけで、キャーッと言いたくなるような、そんな瞬間が子育ての最中にはいっぱいある…。皆さんもまた、こういう小さな頃を通って成長しているのです。

9月7日(土)

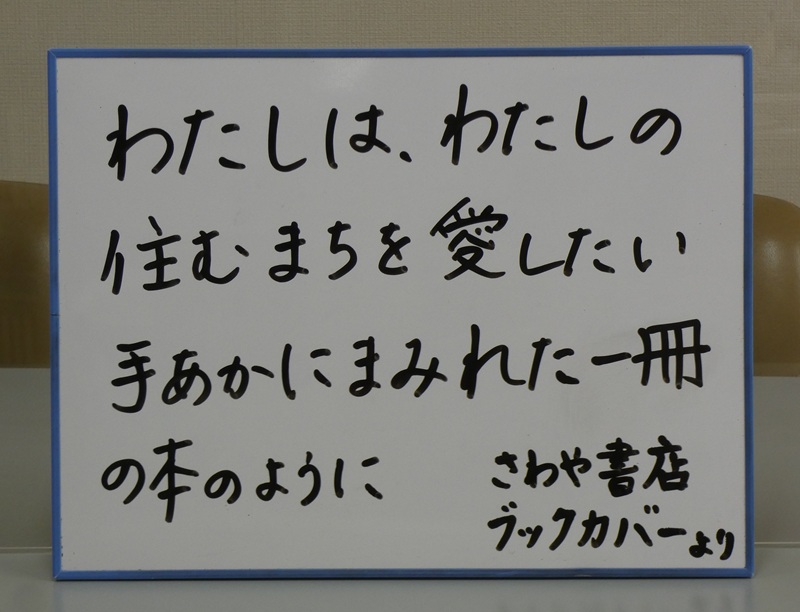

わたしは、わたしの住むまちを愛したい 手あかにまみれた一冊の本のように

盛岡のさわや書店のブックカバーに書かれた言葉

盛岡の沢屋書店のブックカバーに、こんな素敵な言葉が書かれているのを、新聞記事を読んで知りました。9月5日の朝日新聞「本と地域をつなげたい 盛岡・さわや書店の書店員・栗澤順一さん」という記事です。盛岡は、読書の街。本を大事にする文化が根付いているのです。

この記事を書いた三浦英之記者は、私がよく紹介する本たち(「1945 最後の秘密」「南三陸日記」など)の筆者です。

☆ ☆ ☆

【おまけ1】この頃、我が家の庭にシジュウカラが来ます。朝、学校に行こうと玄関を出ると、梅の木からオウゴンヒバの木、そして柏の木へと飛び移るシジュウカラに、しばし観察のひとときを取ってしまう母と私なのでした。

【おまけ2】土曜、校舎の上の方から、ステキな鳴き声で歌っている鳥が…。イソヒヨドリのメスでした。なんだか友達から語り掛けられているような感覚で、「あ、私、鳥の言葉がわかるかも!」と思ってしまったオオバでした。6年生と一緒に聞きほれました。