10月18日の全校講堂朝会では、映画「ストロベリームーン」を見たことで再発見した学園の良さに始まり、生徒の皆さんにとっての「再発見」となるよう、学園の言葉を紹介しました。鏡のこんな言葉に背中を押された、壁に刻まれた言葉にぎくりとした…いろいろな感想が生徒から届きました。

できないのではない。ただ自分はやろうとしないだけだ。

◎私が一番心に来たのが「できないのではない。ただやろうとしてないだけだ。」です。私はこれを聞いた瞬間自分のことだなととても実感しました。これを勉強に例えると、自分が勉強ができなくて困っているのは、自分が家で勉強をしていないからできていないから。だから自分は全然勉強ができていません。環境はしっかり整っているのにもかかわらず、勉強時間を確保しないで自分が好きなことにだけ時間を費やしているからです。だからこの言葉を聞いて「しっかり勉強をやらないといけないな」と思うことができました。(中学3年)

◎毎朝、そして帰るときに見る鏡の言葉ですが、私は今まで、ただ素通りしているだけでした。私のこの言葉は心によく響きます。言葉の通り、できないのではなく、自分はやろうとしないからです。勉強のやる気が出ずに、ただただ時間が過ぎてしまい、焦ってやることが多いです。テスト期間もテスト前になると焦って勉強しだします。いつも、「次からはしっかりやろう」と思っても、次のテスト期間になるとまた同じことの繰り返しをしてしまいます。今回のテスト期間も何もしないまま過ぎてしまいました。だから、「次からはやろう」ではなく、今から少しずつでも、やり始めることが大切だと気付かされました。(高校1年)

◎私は前まで、苦手な教科があったときに、すぐにこれはできないと思って他の教科の勉強から始めてしまいがちでした。しかし、この言葉を知ってからは、ただ苦手なのではなく、その教科から目をそむけてしまっていたからできるようにならないのだと気が付きました。そこからは、苦手な教科や分野について自分が理解できるようになるまで復習をしたり、調べたりして、苦手を少しでもなくせるように努力しようと意識を変えることができました。(高校1年)

◎この言葉が最も心に刺さりました。1番自分にとって身近で共感できる言葉でした。テストが返却されたあと、「やっぱこの問題わかんないよ、絶対無理」と思ったことが何回もあります。自分の得意な教科はもう少し頑張ってみよう、解き直してみようと思うことができます。しかし、苦手教科になると諦めてしまうこともあります。特に数学や理科などの理系は難しく、自分も苦手なので少し大変です。自分が苦手なことは理解しているのはもちろんなんですけど、それが行動に移せません。毎回毎回それで同じことを繰り返しています。次回は九州研修旅行から帰ってきた後、すぐ二週間に入るのであまり気持ちが追いつかないかもしれませんが、研修旅行など楽しい時は思いっきり楽しむ、集中しなければならない、頑張らなくてはいけない時は一生懸命頑張るなど、メリハリを持って日々生活していきたいと思います。九州研修旅行が終わったらいよいよ受験生になります。まだ、そのような実感は全く無く、焦りもあまりない状況です。先輩方を見ていると受験生すごいなと思いますが、次は私達がなる番です。最後に後悔しないように日々全力で過ごし、頑張る時はしっかりと頑張ろうと思います。(高校2年)

◎今日の講堂朝会でこれは富郎先生が残した言葉であると知って、自分が会ったことのない昔の先生の言葉が鏡に刻まれて現在の私に投げかけてくれている気がして嬉しくなりました。「できないのではないただ自分がやろうとしないだけだ」の言葉は5年生の時に毎日目に入っていたので受験前の学年だったこともあり毎回読むたびに「やらないと」と気持ちを奮い立たせてくれる言葉でした。九州から帰ってきた直後のテストで酷すぎる点数を取ってしまったことで、気持ちに火がつきそこから勉強を本気でやるようになり結果が出てくるようになり嬉しかったです。(高校3年)

二月の雪 三月の風 四月の雨が 美しき五月を作る

◎南館の鏡の言葉の「二月の雪 三月の風 四月の雨が 美しき五月を作る」という言葉を聞いたときは、すごく意味深いと感じました。高校3年生が過ごす南館にピッタリの言葉だと思いました。(高校1年)

◎特に印象に残ったのは、「2月の雪、3月の風、4月の雨が美しい5月をつくる」という言葉です。これは、今のつらい時期や苦しい出来事も、必ず未来の明るい日々につながっているということを教えてくれていると思います。私たちは受験や学校生活の中で、たくさんの困難やプレッシャーに直面しますが、それを乗り越えた先にこそ、成長した自分と輝かしい未来が待っているのだと感じました。この季節の移り変わりを例にしたお話は、とても分かりやすく、心に残りました。例えば、2月の雪は寒くて厳しいですが、それが溶けていくことで土が潤い、3月の風が新しい芽を運び、4月の雨が植物を育てる。自然のサイクルの中で、苦しい時期があるからこそ、美しい5月という季節が訪れるのだと考えると、何かに向けて努力をするということも自分の人生の中でとても大切な経験なのだと思います。これから学年全体で「2月の雪」や「3月の風」のような時期かもしれませんが、この苦しい経験が自分を強くし、新しい世界へと導いてくれるのだと思います。だからこそ、校長先生のお話を胸に、自分の目標に向かって全力で取り組んでいきたいです。(高校3年)

◎二月の雪、三月の風、四月の雨が美しい五月を作る、という言葉もとても印象に残っています。楽しいことやうまくいくことばかりではなく、寒さやつらさを乗り越えてこそ、本当の成長があるのだと思います。特に受験であるこの時期、すぐに結果を求めるのではなく、日々の努力を大切にする姿勢を忘れないようにしたいと思います。(高校3年)

汝の剣の短さを嘆くなかれ 汝よろしく 一歩前進せよ

◎鏡の言葉のお話では、「汝の剣の短さを嘆くなかれ 汝よろしく一歩前進せよ」という言葉が一番心に残りました。この言葉は私にピッタリの言葉です。私はバスケをやっているのにも関わらず背が低く本当にそれが嫌です。しかしこの言葉を聞いたとき、あるもう一つの言葉を思い出しました。それはバスケットボール選手 スパッド・ウェブの「小さかったら高く飛べ」という言葉です。よく身長が低いからなどと言い訳にしてしまいがちなのですが、低い人は低い人なりに努力しなければならないということを改めて感じました。(高校2年)

◎「汝の剣の短さを嘆くなかれ 汝よろしく 一歩前進せよ」という言葉も心に響きました。これは、自分の力が足りないと感じても、それを言い訳にしないで前に進むという意味だと私は理解しました。部活動や勉強でも、「自分には才能がない」「あの人には勝てないから」と思うことがありました。しかし、それでも「一歩前に出る」ことができる人が、最終的には成長できるのだと思います。たとえ小さな一歩でも、前に進むことを大切にしていきたいです。(高校3年)

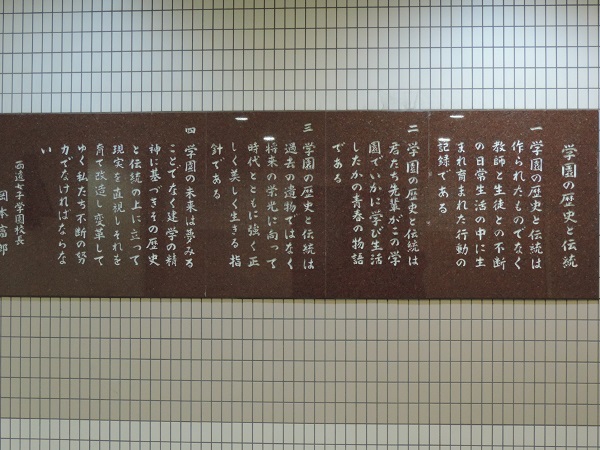

学園の歴史と伝統は君たち先輩がこの学園でいかに学び生活したかの青春の物語である

◎図書館下にある学園の歴史と伝統は中学1、2年生の頃は友達が職員室に行って待っている間によく読んでいましたが、学年が上がるにつれ、読んでいなかったなと言うことに気づくとともに、この言葉の意味を改めて考えさせられました。(高校1年)

◎鏡の言葉に比べてまじまじ読むことが少ない、図書館下の「学園の歴史と伝統」の言葉も印象に残りました。なかでも私のお気に入りは、「学園の歴史と伝統は君たち先輩がこの学園でいかに学び生活したかの青春の物語である」という部分です。私は、曾祖母、祖母、母が全員西遠の卒業生なので、その3人の青春もこうして私まで受け継がれているのだと思うと、同じ制服を着て学校に通っていることをとても誇らしく感じます。それと同時に、私も今まさに西遠の歴史と伝統をつくり、青春の物語の1ページになっているのだと思うと、残り僅かな学園生活をもっともっと楽しみたいと思います。もちろん、つい先日に学園祭も終わってしまい、あとは受験に向けて勉強をして卒業をするだけなので、これといって楽しみなことがあるわけではないのですが、みんなで教室に集って一緒に話をしたり、切磋琢磨しながら勉強をしたりするという、普通だけど、きっと大人になってしまえば普通でなくなってしまう今だけの貴重な時間を、一生懸命過ごしていきたいなと思います。(高校3年)

学園の言葉から学ぶ

◎私は、初めてこの学校を訪れた時に、思わず目に留まった鏡の言葉に感動したのを覚えています。そして、今回のお話で、その鏡の言葉の意味を知って、さらに感心しました。(中学1年)

◎私は鏡の言葉から新しい言葉を知ったり、漢字の読み方を知ることがあって、とても役に立っていると思います。私が特に好きな鏡の言葉は『青春の夢に 忠実であれ』という言葉なのでその言葉のとおりに西遠での生活を十分に楽しみ、夢に向かって沢山勉強をしていきたいなと思いました。これからは、座右の銘にできる鏡の言葉を探していきたいです。(中学2年)

◎校長先生のお話を聞いて、あらためて「学園の言葉」の大切さに気づきました。私たちは毎日この学園で生活していますが、廊下や鏡に掲げられた言葉をじっくり読むことは少ないように思います。けれど今日のお話を聞いて、それらの言葉一つ一つには、この学校で生きるうえでの「道しるべ」が込められているのだと感じました。(高校2年)

まさに生徒たちの「道しるべ」となっている学園の言葉。意味を知り、心に刻めば、きらきらと輝くものになり、年月が経てば、心の奥底にどっしりとした土台となって、西遠に育った人々の芯となっているのではないでしょうか。