日曜日に「第1回中学オープンスクール」が行われましたので、今週の「小さな白板」は日曜はじまりです。

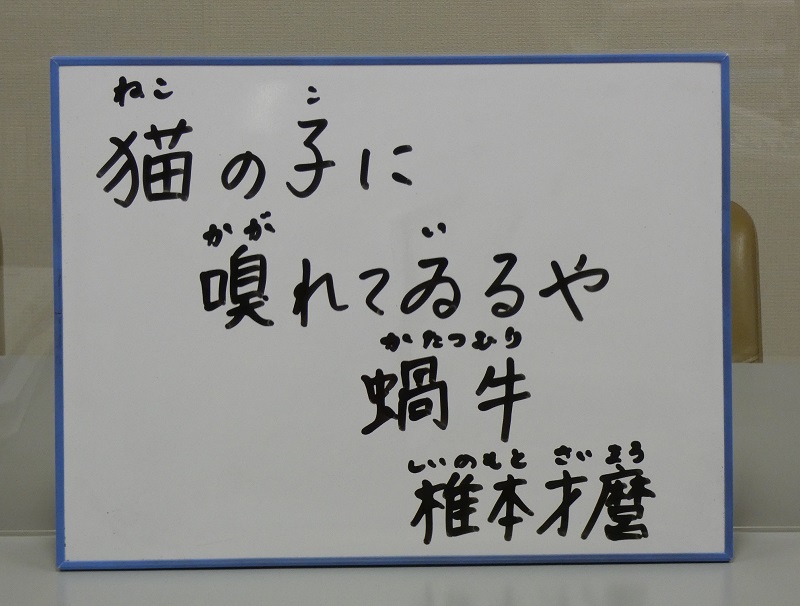

6月8日(日)

猫の子に嗅(かが)れてゐるや蝸牛(かたつむり)

椎本才麿

中学オープンスクールが行われたこの日の白板は、久しぶりの俳句にしました。ネコとカタツムリが登場する俳句です。雨が降り、移動がちょっと不便な日となりましたが、たくさんの小学生の皆さんとご家族にご来校いただき、図書館も訪ねてもらうことができました。西遠の図書館、気に入ってもらえたら嬉しいです。

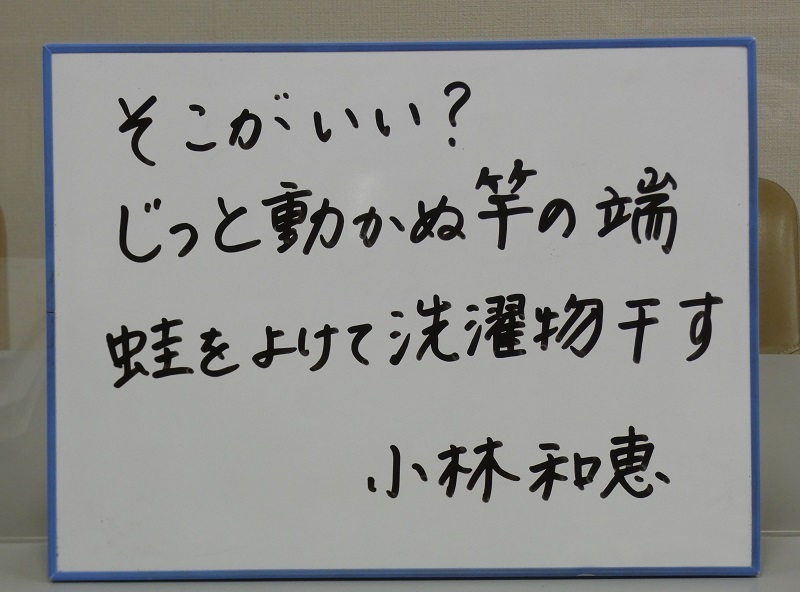

6月9日(月)

そこがいい?じっと動かぬ竿の端蛙をよけて洗濯物干す

小林和恵

カエルが苦手な人もいるかもしれませんが、この短歌を朝日歌壇で見つけた時、小さな生き物への愛が感じられて、微笑ましく思いました。蛙に「そこがいい?」と声掛けながら洗濯物を干している作者の優しさを感じます。「どこかに行って!」なんて言わずに、蛙に遠慮して(共存して、と言ってもいいかも)生活している姿勢が何だかとっても素敵です。私たちは、小さな生き物への愛を育てたいものですね。

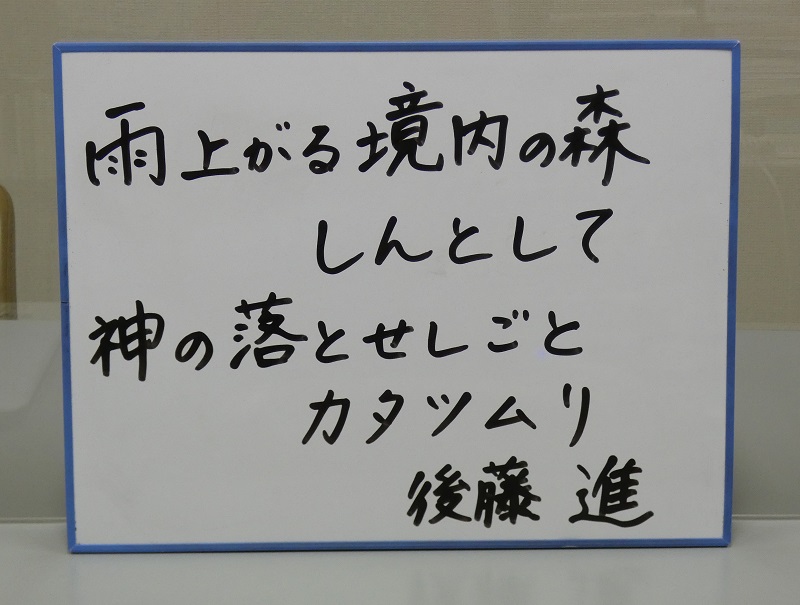

6月10日(火)

雨上がる境内の森しんとして神の落とせしごとカタツムリ

後藤 進

前日紹介した蛙の短歌と同じ日の「朝日歌壇」には、このカタツムリの短歌も掲載されていました。世間の喧騒から隔絶された神社の境内に、カタツムリ。音のない世界の神々しさが伝わります。日曜のカタツムリの俳句は「蝸牛」と漢字表記でした。後藤さんの短歌は、「カタツムリ」とカタカナ書きですが、カタカナなのに重厚さを感じるのは私だけでしょうか。小さな生き物にも神が宿っている…、自然の神秘を感じます。

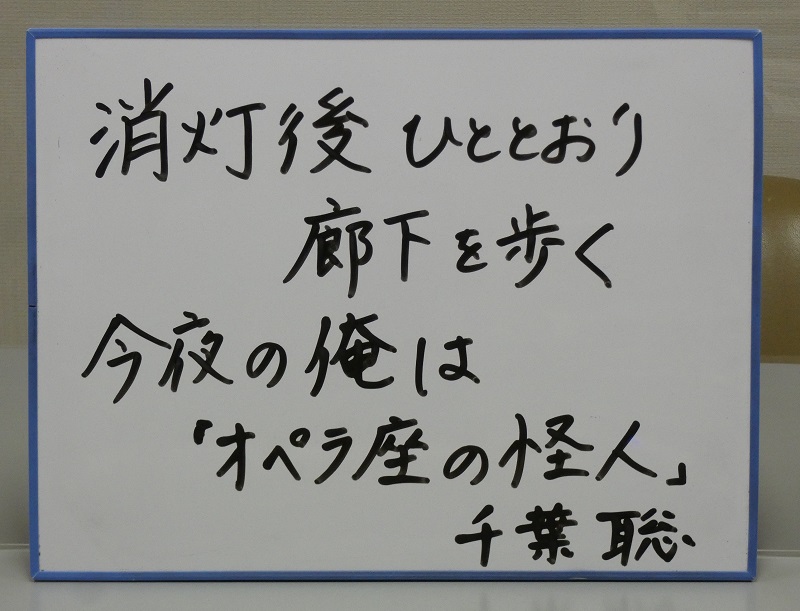

6月11日(水)

消灯後ひととおり廊下を歩く 今夜の俺は「オペラ座の怪人」

千葉 聡

この日から、中学生の入寮が始まりました。宿泊を伴う行事では、先生方は消灯後も働きます。昔、旅館の中を歩いて回ったなあ、と思い出しながら、この短歌を白板にしたためました。先生たちは、生徒を起こしちゃいけないので、ひたすら静かに歩くのです。足音に気をつけながら廊下を歩くちばさと先生の心の中には、あの「オペラ座の怪人」のテーマが鳴り響いているのではないでしょうか。

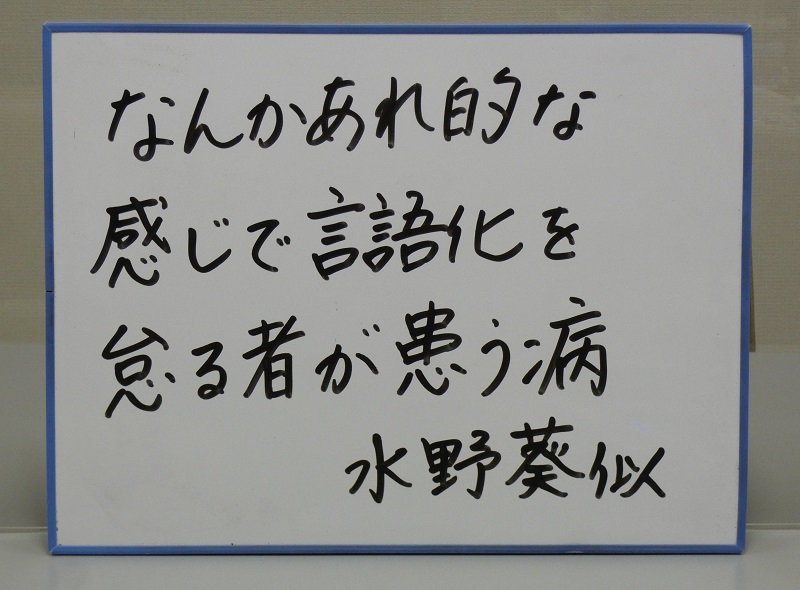

6月12日(木)

なんかあれ的な感じで言語化を怠る者が患う病

水野葵似

「なんかあれ」「それな」「マジ?」「やば~」とひたすらあいまい・いい加減な表現で軽い会話をしていませんか? 日頃から言語化を怠っていると、感情を整理できなくなりますよ! この短歌の作者も、日頃の感覚的な言葉の羅列を反省しつつ、言語の危機に警鐘を鳴らしているのかもしれませんね。水野葵似さんの歌集「ショート・ショート・ヘア」より。

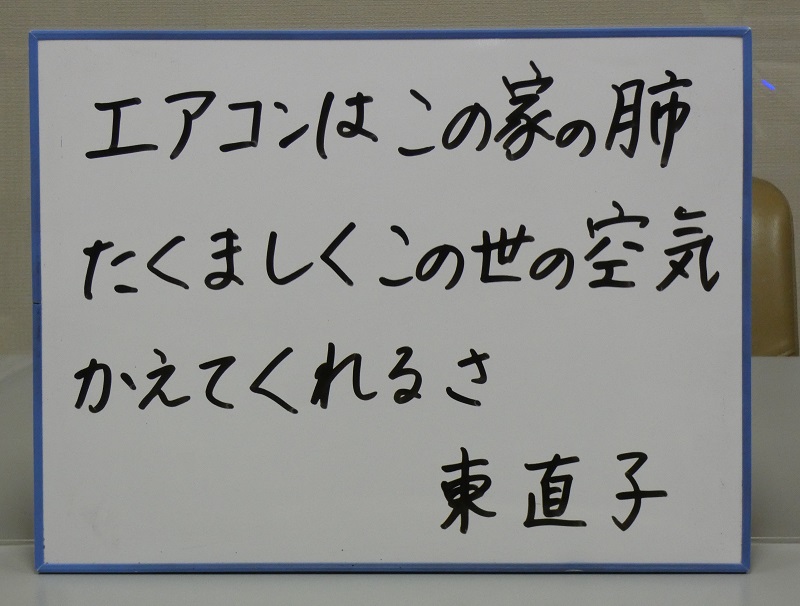

6月13日(金)

エアコンはこの家の肺たくましくこの世の空気かえてくれるさ

東直子

暑さも本格的になってきました。そろそろエアコン稼働の季節でしょうか。エアコンはこの家の肺、という考え方が新鮮で、ドキッとしました。肺なら大事にしなくては。稼働前にお掃除しなくちゃ!と思いました。

☆ ☆ ☆

今度の火曜から、NHKでドラマ「舟を編む」が始まりますね。予告編が流れ始め、あの懐かしい音楽が鳴ると、ドキドキしてしまいます。このドラマは以前BSで放送され、速く地上波でも放送してほしいと思っていました。俳優さんたちもみんな魅力的で、辞書作りの過程も面白くて、言葉の重みを感じる素敵なドラマです。ドラマ内で流れる音楽もとてもいいんです。サントラ買いたい‼

多くの皆さんにぜひぜひ見てほしいドラマです。